CRISTIANI E MUSULMANI: UNA PAROLA COMUNE

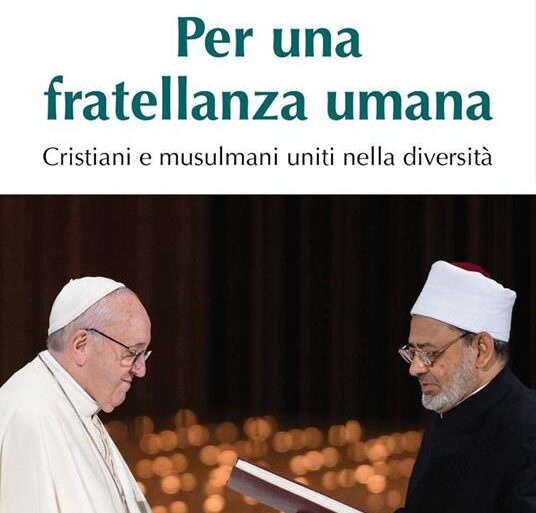

Tutto comincia dal poco, anche le cose grandi. Il dialogo tra le religioni, moderno ma già antico, ha attraversato tempi di odio e guerra, ma è stato ripreso dal Concilio, e ora fa un passo notevole di crescita col Documento di Abu Dhabi, firmato il 4 febbraio 2019 da papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Il volume di Paolo Branca, docente di Letteratura araba, e di Antonio Cuciniello, docente di Storia dei paesi islamici, rilegge quel documento sotto il profilo dei rapporti tra la Chiesa cattolica e i musulmani, per promuoverne lo studio nelle scuole di tutti i livelli. L’incontro delle religioni potrà favorire, in Occidente come in Oriente, correzione di limiti e sviluppo di qualità, quindi fattori di pace.

Un documento storico

Il Documento è nato nell’ottavo centenario dell’incontro di san Francesco col sultano d’Egitto. Oggi la secolarizzazione e il pluralismo culturale risentono anche del ruolo delle religioni, ora positivo ora negativo, per il rapporto pacifico delle culture. Papa Francesco indica tre orientamenti utili al dialogo: il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità, la sincerità delle intenzioni (p. 31 e 103; 28 aprile 2017). E Benedetto XVI aveva proposto che, prima del confronto sulle diversità, è importante «proclamare con chiarezza ciò che abbiamo in comune» (p. 32; 11 maggio 2009). P. Maurice Borrmans indicava quattro livelli essenziali della solidarietà spirituale tra gli uomini: il dialogo dei cuori; il dialogo della vita; l’audacia del dialogo della parola, del discorso su Dio e sull’uomo; il coraggioso dialogo del silenzio, in cui Dio parla al cuore di ciascuno. (p. 32-33). (Questo libro fornisce in nota il link per reperire i testi più importanti che cita).

È da segnalare la Lettera: Una parola comune tra noi e voi, che 138 esponenti musulmani hanno indirizzato a capi religiosi cristiani, il 13 ottobre 2007 (p. 37ss). Questa lettera segue di un anno una Lettera aperta a papa Benedetto, scritta nel 2006 da 38 sapienti musulmani, a seguito della Lectio magistralis tenuta da Benedetto a Ratisbona, nel settembre 2006, su ragione e fede. Questa Lectio aveva dato luogo a malintesi, perché Benedetto aveva visto essenziale al cristianesimo la sua espressione nel linguaggio filosofico greco, e aveva osservato che il trascendentalismo islamico separava fede e ragione. Quella Lettera aperta del 2006 ribadiva che «l’unità di Dio, la necessità di amarlo e la necessità di amare il prossimo sono il terreno comune tra islam e cristianesimo», e ricordava che Corano 16,125 invita i musulmani al dialogo con ebrei e cristiani. E l’altra lettera del 2007 cita, già nel titolo, Corano 3,64: «Veniamo a una parola comune tra noi e voi». Le differenze tra le religioni non devono provocare odio e conflitto, ma il «gareggiare nelle opere buone», come afferma il famoso versetto coranico 5,48.

Nel 2016, una conferenza internazionale, di trecento personalità da centoventi paesi, soprattutto musulmani, ha emanato la Dichiarazione di Marrakesh sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, imperniata sul concetto di cittadinanza come essenza comune per superare discriminazioni. La Dichiarazione fa appello agli intellettuali per sviluppare una giurisprudenza della cittadinanza a prescindere dall’appartenenza religiosa (p. 45ss).

Il valore universale della fratellanza

Il Documento di Abu Dhabi, 2019, (p. 51ss), breve e semplice, non cita testi sacri, lasciando alle due parti di provare la ragionevolezza della propria fede, e di questo messaggio di fraternità, che anche i non credenti (spesso nominati) possono condividere nella buona volontà. Qui, cristiani e musulmani dicono insieme valori noti, che appartengono anche all’etica laica espressa nelle storiche dichiarazioni moderne dei diritti. La fratellanza non è banale, vive anche tensioni vitali, ma è la sostanza umana che può realizzare davvero liberté ed égalité. Essa è l’anima che in tutte le spiritualità spinge ad aiutare nella loro dignità poveri, deboli, bisognosi, vittime. Il testo ripete che «in nome di Dio» ci è chiesto di riconoscere questa fraternità. «In nome di Dio», musulmani e cristiani adottano la cultura del dialogo.

In particolare (p. 58ss), «Dio ha proibito di uccidere, perché chiunque uccide una persona è come se uccidesse tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se salvasse l’umanità intera». Questo detto ebraico, poi islamico, è entrato anche nella espressione cristiana: un bel segno di comunicazione. «Non si può ammazzare a fin di bene», dice il Celestino V di Silone in L’avventura di un povero cristiano. Ciò suggerisce oggi la illiceità di ogni guerra, incapace di realizzare giustizia.

Pluralismo religioso e diritti delle donne

Il pluralismo religioso è parte della volontà di Dio. I dogmi indicano un cammino, non lo bloccano (…). I loro linguaggi hanno funzione orientativa più che definitoria e conclusiva, secondo il Documento. Il concetto occidentale di laicità è espresso col termine arabo che significa “civile”, né militare, né confessionale (p.76-77). Alcuni tentativi fatti in carcere a Milano per dare ai detenuti di lingua araba l’orgoglio di appartenere ad una grande civiltà, che li potesse aiutare nel percorso di riabilitazione, furono deludenti (p. 90). Ma sappiamo che Pier Cesare Bori, a Bologna, teneva, ai detenuti maghrebini, lezioni sui sapienti arabi, come in Università (cfr P. C. Bori, Lampada a se stessi, pubblicato nel 2008 da Marietti 1820).

I vari diritti della donna sono affermati nel Documento. Nasce un islam europeo o è solo d’importazione? La risposta è problematica, per Branca. Eppure qualcosa si muove, e di non poco conto. In Italia, mentre i non cattolici (ebrei e valdesi) sono circa trentamila, i musulmani, solo nel milanese, sono centomila (p. 84). Sono le giovani donne che fanno la differenza (p. 94ss). A scuola vanno meglio dei maschi, rispettano i genitori, ma non si riconoscono nel modello materno. Cercano un compagno di vita che possano guardare da pari a pari. Se mettono il velo è per loro scelta, fino a quando decidono. I giornalisti conoscono questa realtà, fuori dallo stereotipo?

Certo, l’evento di questo Documento ha generato anche divisioni e critiche nel mondo musulmano. Nulla è facile nei passi nuovi. Ma, nello stesso anno 2019, la dichiarazione: Una fratellanza per la conoscenza e la cooperazione (p. 108ss), promossa dalle maggiori rappresentanze musulmane di Italia e Francia, ha espresso adesione e sostegno al Documento. Il quale ha camminato in molti paesi, anche buddhisti. È istituito un Comitato superiore per la sua attuazione. Nelle scuole e università, anche con altre religioni, sono istituiti consigli culturali. Queste varie iniziative valgono per un patto educativo globale, promosso da papa Francesco con i leader delle varie religioni.

Enrico Peyretti

Recensione pubblicata sulla rivista IL FOGLIO (rete Viandanti) n° 492 – settembre 2022

Paolo Branca, Antonio Cuciniello, Per una fratellanza umana. Cristiani e musulmani uniti nella diversità. Prefazione di Khaled Akasheh, Paoline, Milano 2021, pp. 127.