di Anselmo Palini

Un sacerdote “romano”, legato alla tradizione

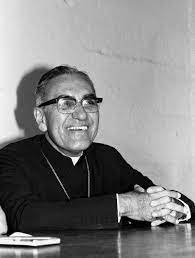

Oscar Romero nasce il 15 agosto 1917 a Ciudad Barrios, un piccolo paese di soli 900 abitanti nella provincia di San Miguel. Dopo gli iniziali studi nel seminario nazionale di San Salvador, Oscar Romero nel 1937 viene inviato a Roma per completarli. In Italia, Romero frequenta la Pontificia Università Gregoriana, retta dai gesuiti. I sei anni trascorsi a Roma (1937-1943) sono fondamentali per Romero, che matura un senso più universale della Chiesa. Questo periodo di studio e di formazione opera in lui una sorta di “romanizzazione”, centrata su un’idea alta della funzione della Chiesa e sull’affermazione del primato dell’ecclesiale e dello spirituale.

Il suo studio si avvicina sempre più alle fonti bibliche, patristiche e teologiche del cristianesimo, soprattutto per il tramite della tradizione cattolica e privilegiando l’apprendimento scolastico e la vita ascetica. Gli studi romani sono per il giovane Romero occasione di formazione, di adesione al Magistero della Chiesa e di svolgimento puntiglioso dei propri doveri di pietà religiosa. A 25 anni, il 4 aprile 1942, Oscar Romero è ordinato sacerdote.

Nell’agosto 1943 lascia Roma e fa ritorno in Salvador, dove il potere politico è in mano ai militari, sostenuti dall’oligarchia. Fino al 1967, dunque per quasi 25 anni, Romero rimane nella diocesi di San Miguel assumendo molti altri incarichi, oltre a quelli di segretario del vescovo e di parroco. Diviene anche segretario della Conferenza Episcopale Salvadoregna e di quella dell’America Centrale.

Il Romero di San Miguel, in continuità con il periodo romano, si rifà per lo più alla tradizione. Le sue preoccupazioni riguardano in particolare la cura dei doveri spirituali e liturgici, la disciplina ecclesiastica, il contrasto alla diffusione del protestantesimo, la lotta contro i massoni, la denuncia del comunismo. Il Romero di San Miguel conosce i problemi sociali del suo tempo, ma questi non sono comunque propriamente al centro delle sue preoccupazioni.

Nell’America latina degli Sessanta del Novecento, caratterizzata da feroci dittature militari e da profonde disuguaglianze economiche e sociali, Oscar Romero rimane un uomo della tradizione.

L’influenza di Paolo VI

Dal punto di vista ecclesiale, siamo negli anni del Concilio (1962-1965) e della Conferenza dei vescovi latinoamericani a Medellín (1968): il riferimento per il Romero di tali anni è il Magistero di Paolo VI, capace di coniugare tradizione e modernità. Paolo VI per Romero è innanzitutto il Pontefice che ha il merito di portare a conclusione il Concilio. Il Papa bresciano è ammirato per la capacità di guidare una Chiesa che sembra sbandare da una parte e dall’altra, presa tra i due fuochi del conservatorismo e della contestazione.

Negli anni del Concilio, Romero è fortemente attaccato alla tradizione ma, sulla base della sua assoluta adesione al Magistero, non può restare indifferente alle novità che provengono da Roma. Romero comprende gradualmente che il Concilio non serve a riaffermare solennemente degli orientamenti e delle condanne, ma a porre la Chiesa a confronto con i tempi nuovi. Dalle abbondanti citazioni che egli fa di Paolo VI si nota come si avveda lentamente di questo carattere del Concilio, che per lui si pone in continuità con la tradizione, dunque non rappresenta alcun tipo di rottura con il passato. Il Concilio, per Romero, non mette in discussione la sostanza del dogma, chiede solo di adeguare il linguaggio e i modi di trasmissione della fede ai tempi che cambiano.

Il Paolo VI dei primi anni del pontificato, il Paolo VI che porta a conclusione il Concilio, il Paolo VI dell’Ecclesiam suam (1964), della Populorum progressio (1967), dei viaggi in Terrasanta (4-6 gennaio 1964), in India (2-5 dicembre 1964), alle Nazioni Unite (4-5 ottobre 1965), impone a Romero un ripensamento del proprio modo di pensare e di operare. Romero lentamente si accorge del “clima di primavera che si respira nella Chiesa postconciliare” e Paolo VI gli appare il “Papa del dialogo”, il “leader della pace nel mondo”, il “pellegrino dell’amicizia tra i popoli”, “il profeta dello sviluppo sociale”, “l’autentico avvocato dei popoli poveri”.

La nomina a vescovo

Il 21 aprile 1970 Romero viene nominato vescovo. È il riconoscimento del positivo lavoro da lui svolto come segretario della Conferenza Episcopale Salvadoregna e di quella dell’America Centrale. La cerimonia di consacrazione, preparata in tutti i particolari da padre Rutilio Grande, fraterno amico del nuovo vescovo, avviene in forma solenne il 21 giugno, alla presenza di tutte le autorità politiche, economiche e religiose del Paese.

Romero, inizialmente assegnato come ausiliare a San Salvador, è comunque visto sempre come un vescovo tradizionalista che avrebbe portato avanti una pastorale puramente “spirituale”, non interessata ai problemi sociali e politici sempre più drammatici in Salvador. Il motto che Romero sceglie per il suo ministero episcopale è: Sentir con la Iglesia. È un programma di vita che proviene dagli esercizi ignaziani e sta a indicare un aspetto che Romero non abbandonerà mai, l’amore e l’attaccamento alla Chiesa.

Il 15 ottobre 1974 Romero viene nominato vescovo di Santiago de Maria, una diocesi sorta da poco, dove rimane per due anni, durante i quali, in qualità di pastore, cerca di conquistarsi la fiducia dei sacerdoti e di avvicinare a sé la massa dei fedeli. Si preoccupa dei seminaristi, provvede al decoro delle chiese, visita ammalati e carcerati, dà impulso a varie associazioni laicali, favorisce il sorgere nelle parrocchie della Caritas. A Santiago, Romero sta tra la gente e ciò gli permette di rendersi conto della situazione di profonda miseria in cui versa gran parte della popolazione: disoccupazione, alcolismo, analfabetismo, malattie sono realtà presenti ovunque. Il Romero di Santiago non è un’altra persona rispetto a quello degli anni precedenti, ma sicuramente si trova a vivere situazioni nuove ed è costretto ad allargare i propri orizzonti e a cercare risposte a domande sempre più inquietanti.

Arcivescovo di San Salvador

Alla fine del 1976 l’arcivescovo di San Salvador, mons. Luìs Chávez Gonzalez, in lieve anticipo sulla scadenza del suo mandato, rassegna le dimissioni. L’ausiliare, Arturo Rivera y Damas, sembra il naturale candidato a sostituire l’arcivescovo dimissionario, ma per le sue posizioni critiche nei confronti del governo non ottiene l’incarico. La scelta, sostenuta dal nunzio mons. Gerada e anche dall’oligarchia, cade così su Oscar Romero, ritenuto più moderato e non in conflitto con il potere politico. Il nuovo arcivescovo di San Salvador assume ufficialmente la guida della diocesi il 22 febbraio 1977. Numerosi sacerdoti di San Salvador, quelli più attivi nella pastorale sociale, sono delusi dalla nomina di Romero, in quanto lo vedono su posizioni contrarie alle novità elaborate a Medellín e anche a quanto stabilito dal Concilio.

Mentre Romero sta prendendo le misure della nuova diocesi, la situazione in Salvador diviene sempre più drammatica e la repressione ad opera delle Forze di Sicurezza e degli squadroni della morte si intensifica. Il 12 marzo 1977, solamente 20 giorni dopo il suo ingresso in diocesi, avviene un fatto che inciderà in modo fondamentale su Romero: padre Rutilio Grande, un suo fraterno amico, viene assassinato a colpi di arma da fuoco. Padre Rutilio Grande era un gesuita che aveva lasciato la carriera universitaria presso la grande università dei gesuiti, la Uca, l’Università Centroamericana di San Salvador, per stare in mezzo alla gente come semplice parroco. Assieme a lui sono uccisi un anziano contadino e un ragazzo sedicenne. Rutilio Grande, con la sua vita accanto ai contadini, era visto come colui che li spingeva alla lotta politica e sindacale; dunque era considerato un pericolo per gli interessi degli agrari.

L’assassinio di Padre Rutilio Grande

Sin dal suo primo arrivo a San Salvador, come vescovo ausiliare, Romero era entrato in rapporto di collaborazione e sintonia con padre Rutilio. Lo considerava un vero uomo di Dio, un pastore autentico, un testimone della fede. L’assassinio di padre Rutilio è pertanto un fatto sconvolgente per l’arcivescovo: per la prima volta la violenza del potere lo tocca nei propri affetti più cari e lo costringe a interrogarsi a fondo sui motivi di tutto ciò. Romero veglia tutta la notte la salma del gesuita assassinato, attorniato da centinaia di campesinos. Di fronte al cadavere dell’amico ucciso, Romero inizia a comprendere che il Corpo vivente di Cristo, i poveri, sono oppressi e uccisi da un potere che si presenta come baluardo della cristianità, ma che in realtà è inumano e anticristiano.

Nell’omelia funebre mons. Romero parla della liberazione che la Chiesa offre e che il padre gesuita assassinato aveva cercato di trasmettere ai propri parrocchiani, una liberazione che si basa sull’amore e che ripudia ogni azione violenta e rivoluzionaria. Romero insiste poi su ciò che ha guidato l’attività pastorale di Rutilio Grande, ossia l’amore per il popolo che gli è stato affidato. E anche in questa omelia non mancano i riferimenti a Paolo VI.

La scoperta di precise responsabilità politiche ed economiche, alla base della diffusa situazione di miseria e delle violenze, lo porta sempre più decisamente a scontrarsi con il Presidente della Repubblica, con il governo e con i potentati economici. I sacerdoti e i religiosi di San Salvador, che fino ad allora erano stati per lo meno tiepidi nei confronti del nuovo arcivescovo, ora si stringono attorno a lui, riconoscendolo come propria autorevole guida.

Oscar Romero diviene così la voce del suo popolo, la voce dei senza voce.

La morte sull’altare

Con gli inizi del 1980 la situazione in Salvador va sempre più degenerando. Le forze armate e gli squadroni della morte, incuranti degli inviti a porre fine alle violenze, continuano nella loro opera di repressione contro la guerriglia e contro le forze sindacalizzate, contro i sacerdoti e i catechisti più impegnati nella pastorale, contro gli esponenti delle comunità di base; numerose persone sono catturate, torturate e uccise, altre vengono espulse dal Paese.

Domenica 23 marzo, ultima di Quaresima, Romero celebra la messa nella basilica del Sagrado Corazón. Nell’omelia, dopo aver denunciato tutti i crimini di quei giorni, si appella direttamente ai soldati perché non obbediscano a leggi ingiuste e non agiscano contro la legge di Dio, che chiede di non uccidere. Questo invito alla disobbedienza è probabilmente ciò che spinge gli squadroni della morte a mettere in pratica il piano, pronto da tempo, di eliminare la voce scomoda dell’arcivescovo.

Il giorno successivo, lunedì 24 marzo, mentre sta celebrando la Messa nella chiesa dell’ospedale della Divina Provvidenza, Oscar Romero viene assassinato.

Con l’assassinio di Oscar Romero, il Paese scivola lentamente verso la guerra civile, che si protrae fino al 1992, con quasi 80 mila vittime su una popolazione che allora contava meno di quattro milioni di abitanti.

Voce dei senza voce

L’assassinio di Romero elimina la principale voce che in Salvador si oppone alla violenza e intende trovare una soluzione pacifica ai problemi del Paese. La lapide posta sulla tomba di Romero riporta semplicemente il suo motto episcopale: Sentir con la Iglesia. Il suo desiderio è stato, infatti, fin dall’inizio del suo ministero sacerdotale, quello di vivere il messaggio cristiano restando fedelmente ancorato alla Chiesa. Soprattutto nei tre anni in cui è stato arcivescovo di San Salvador, Romero ha sempre più chiaramente sentito il grido del proprio popolo, oppresso nei diritti fondamentali, e a questo popolo ha prestato la propria voce, indicandogli la strada della conversione e della nonviolenza per uscire dal dramma che stava vivendo. Si schierò così, sempre più decisamente, in difesa dei poveri e degli oppressi, convinto del fatto che i valori evangelici andassero incarnati e non solo affermati, che non bastasse raccogliere i moribondi e i sofferenti, ma che fosse anche necessario denunciare le situazioni di violenza strutturale e istituzionalizzata, indicare in modo preciso le responsabilità dei sequestri, dei soprusi e dei massacri. L’arcivescovo di San Salvador fu fedele alla missione che gli era stata affidata di guida di una comunità. Venne ucciso perché non si rassegnò alle violenze, alle ingiustizie, allo strazio di un Paese devastato. Venne assassinato sull’altare mentre rinnovava il sacrificio di Cristo, come un agnello che si immola per il proprio popolo.

San Romero de las Americas

Giovedì 8 gennaio 2015 i teologi della Congregazione per le cause dei santi hanno riconosciuto che l’arcivescovo di San Salvador è stato assassinato in odium fidei, e dunque è da considerare un martire dalla Chiesa cattolica. Papa Francesco il 3 febbraio ha poi firmato il decreto della beatificazione e la cerimonia si è volta a San Salvador il 23 maggio 2015. Fino a quel momento secondo il Codice di diritto canonico per proclamare un martire era necessario che gli assassini fossero atei o di un’altra religione. Ora invece con il riconoscimento del martirio di Oscar Romero si afferma che l’azione in favore della giustizia è connaturata all’annuncio cristiano.

Poi la canonizzazione, nella stessa cerimonia svoltasi in San Pietro a Roma in cui è stato canonizzato Paolo VI.

«È bello che insieme a Paolo VI e agli altri santi e sante odierni ci sia mons. Romero, che ha lasciar le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato da Gesù e dai fratelli». Questo un passaggio dell’omelia di papa Francesco durante la canonizzazione di Oscar Romero in San Pietro il 14 ottobre 2018. La scelta di canonizzare Romero a Roma ha permesso di porre in risalto il significato che la figura e il Magistero di Paolo VI hanno avuto per mons. Romero. In secondo luogo è stato un modo per affermare che San Romero de las Americas è importante non solo per il suo piccolo Paese o per l’America latina, ma per il mondo intero.

L’arcivescovo di San Salvador dall’indomani dell’assassinio, per il suo popolo e per quanti in America latina erano impegnati nella promozione della giustizia sociale, era già stata indicato come “San Romero de las Americas”. Ora lo è anche per la Chiesa cattolica.